Il museo delle lacrime

Piangeva Ulisse pensando alla patria lontana,

piangeva Achille alla morte di Patroclo,

piangeva Pericle al processo di Aspasia,

piangeva Paolo, in silenzio, mentre Francesca raccontava,

piangeva Lincoln per le difficoltà della guerra,

piangeva Churchill, in pubblico, in momenti di grande stress e tensione,

piangevano i nobili di cuore in epoche passate,

ma noi oggi vogliamo assomigliare sempre

di più ai robot e non vogliamo (o possiamo) più piangere.

Gli studi evidenziano che il pianto, espressione di dolore, paura o gioia, è benefico come sfogo emozionale, sebbene (diversi studi/ uno studio dell'università di Pittsburgh) evidenzi che gli uomini piangono in media cinque volte meno delle donne. Le motivazioni sono in primo luogo biologiche, il testosterone è infatti un inibitore del pianto, ma soprattutto culturali, essendo a tutti gli effetti immersi in un contesto sociale che spesso associa il pianto maschile alla debolezza.

Il pianto, però, è un linguaggio universale, una forma di comunicazione che trascende le barriere culturali e sociali. Negare agli uomini l'espressione del proprio dolore o delle proprie gioie è una forma di oppressione emotiva. Rivendicare il diritto di piangere è in realtà un atto di coraggio, di accettazione e di auto-determinazione.

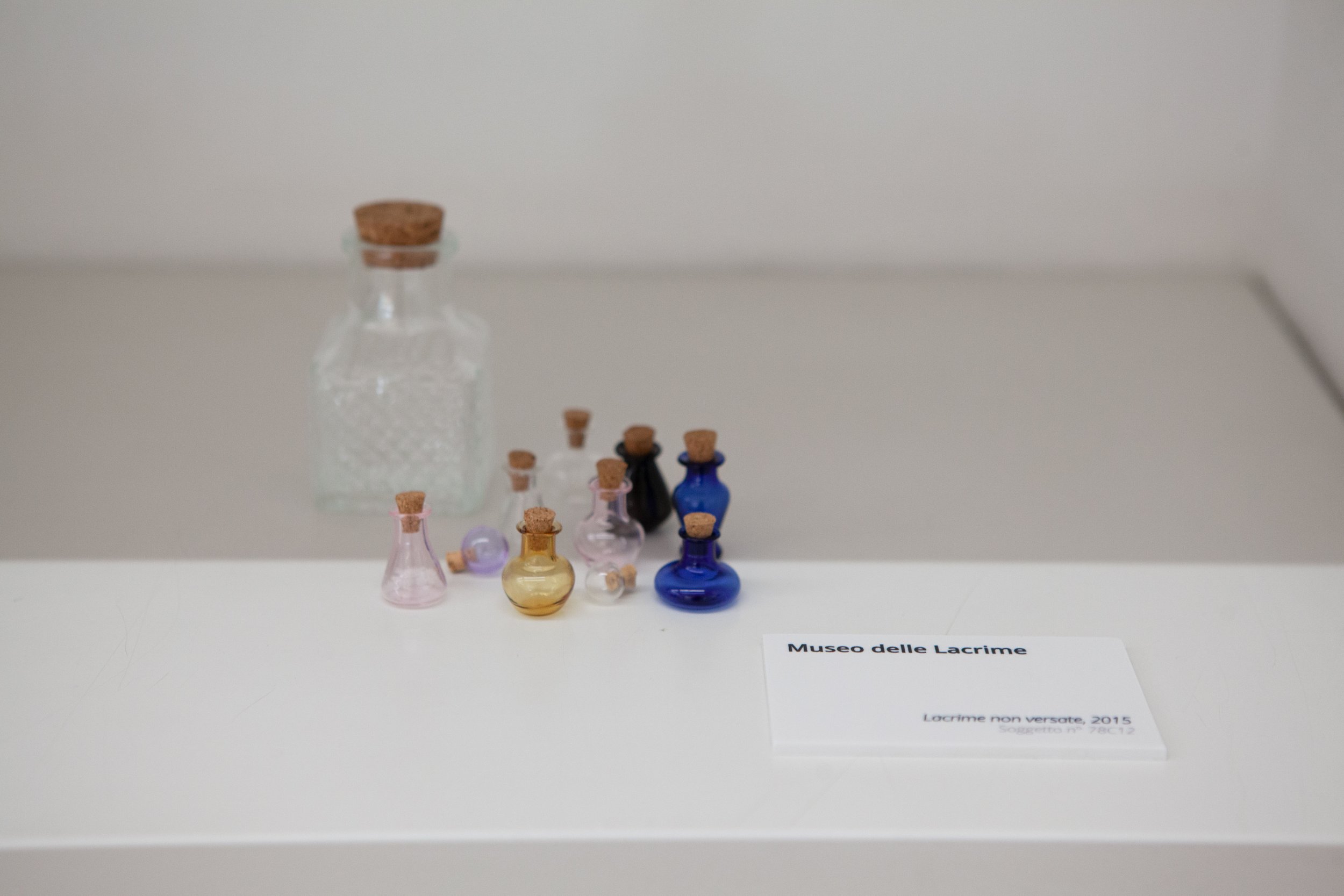

Il progetto simula la struttura del dispositivo museale, e infatti si compone di un archivio immaginario dove tutte le lacrime non versate sono raccolte, archiviate e catalogate per anni in cui non sono state piante, e di un merchandising, con un logo e uno slogan che ironicamente sfidano il mito della "mascolinità tossica", rivendicando il diritto (universale) di versare lacrime.